und der lange Kampf um Anerkennung

an den Sinti und Roma und der

lange Kampf um Anerkennung

Verspätete juristische Aufarbeitung

Eine juristische Aufarbeitung des Völkermords an den Sinti und Roma fand in den ersten Nachkriegsjahrzehnten allenfalls in Ansätzen statt. Wenn es überhaupt zu Verurteilungen kam, fielen die Urteile fast immer milde aus. In den Nürnberger Prozessen (1945 bis 1949) und in den Frankfurter Auschwitzprozessen (1963 bis 1965) wurden die Verbrechen an den Sinti und Roma lediglich am Rande behandelt, obwohl in beiden Verfahren auch Überlebende dieser Opfergruppe als Zeugen aussagten.

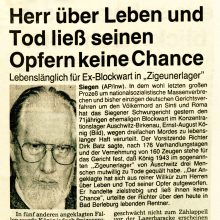

Erst mit dem Prozess gegen Ernst August König, einem früheren SS-Aufseher im „Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau, rückte der Völkermord an den Sinti und Roma in den Mittelpunkt eines Verfahrens. Der Prozess begann im Mai 1985 vor dem Landgericht Siegen, nachdem der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma einen Ermittlungsantrag gestellt hatte. Am 24. Januar 1991 verurteilte das Gericht König wegen drei nachgewiesener Morde zu einer lebenslangen Haftstrafe. Bevor das Urteil rechtskräftig wurde, nahm er sich in seiner Zelle das Leben.